「足元の日常」を愛し直すために――『逮捕されるまで』が教えてくれた生の輪郭

私たちは、日常の中で「もっと良くなりたい」「もっと成功したい」と、常に自分より上の存在を見上げる「上方比較」にさらされています。

SNSを開けば誰かの輝かしい生活が目に飛び込み、無意識のうちに自分の現状に不足を感じてしまう。

そんな現代のマインドセットにおいて、市橋達也の手記『逮捕されるまで』は、劇薬とも言える一冊です。

世間を震撼させた逃亡劇の裏側を綴ったこの記録にあるのは、かつての知的な青年の面影ではなく、ただただ「無様」で「哀れ」な一人の男の生存記録でした。

私はこの本を読み進める中で、ある種の衝撃と共に、皮肉にも自分自身の幸福を再確認する不思議な感覚を覚えたのです。

今回は、この「惨めさ」の記録をあえて楽しむことの心理学的意味と、それがどう持続的な幸福に繋がるのかを考察します。

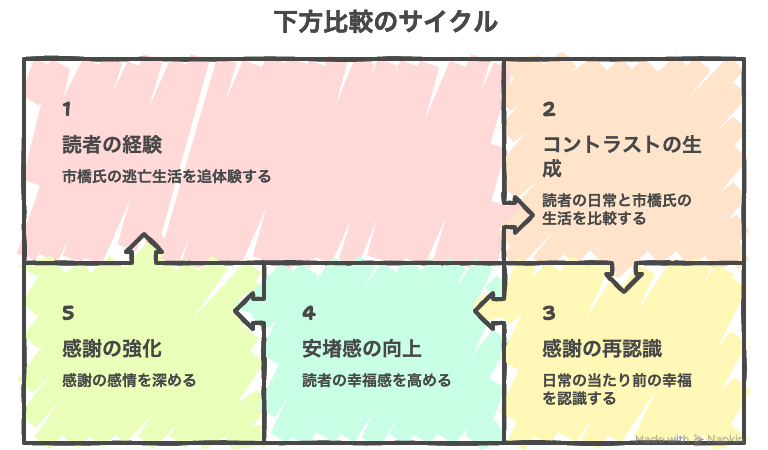

1. 賢い「下方比較」としての読書体験

安堵という名の報酬

「他人と自分を比べるのは良くない」というのは、道徳的には正しい教えかもしれません。

しかし、ポジティブ心理学や社会心理学の文脈において、「下方比較(自分より厳しい状況にある他者と比べること)」は、時に強力な心の応急処置となります。

本書に描かれる市橋氏の逃亡生活は、凄惨(せいさん)の一言に尽きます。

自分で自分の鼻を糸で縫い、唇をハサミで切り落とす。

無人島では蛇や蟹を食らい、孤独と空腹に震え、常に「誰かに見られているのではないか」という恐怖に支配される。

かつてエリート街道を歩んでいたはずの人間が、生存本能だけを駆動させて泥を這い回る姿は、文字通り「どん底」です。

この「惨めさ」を詳細に追体験することは、読者の心に強烈なコントラスト(対比)を生み出します。

彼の2年7カ月にわたる地獄のような生活を鏡として、自分の日常を照らし出したとき、「温かい布団で眠れること」「自分の名前を隠さずに歩けること」「コンビニで好きな飲み物を買えること」がいかに贅沢で、紛れもない幸福であるかを痛感せずにはいられません。

この安堵感は、単なる優越感ではなく私たちが日頃当たり前だと思って忘れていた「ベースラインの幸福」を再認識させてくれます。

持続的な幸福(ウェルビーイング)の土台は、大きな成功よりも、こうした「小さな当たり前」への感謝(グラティチュード)の上に成り立っています。

本書は、その感謝を強制的に引き出す「負の教科書」と言えるでしょう。

2. 惨めさを「幸福の輪郭」として捉え直す

市橋氏の凄惨な逃亡生活を読み、その「惨めさ」に惹きつけられたとき、私たちは自分の中に「シャーデンフロイデ(他人の不幸を喜ぶ気持ち)」を自覚するかもしれません。

しかし、それを「性格が悪い」と否定したり、無理に反省したりする必要はありません。

生存本能としての安堵感

なぜなら、彼の圧倒的な敗北を目の当たりにして得られる快感の正体は、私たちの**「生存本能」**だからです。

「自分もいつか脱落するのではないか」という漠然とした不安が、彼の決定的な転落を見ることで「自分はまだ大丈夫だ」と一時的に解消される。

脳内でドーパミンが分泌されるのは、生命としてごく自然な反応といえます。

負の感情を「幸福へのエネルギー」に変える

ここで大切なのは、湧き上がる感情を自分の**「現在地を知るセンサー」**として活用することです。

-

「これほど凄惨な記録を読めるほど、今の自分は客観的な視点を持てている」

-

「彼の無様な姿を見ることが、自分の日常がいかに守られているかを教えてくれる」

このように、感情を否定せず、自分の心の立ち位置を確認するツールとして捉え直します。

負の感情を自己嫌悪で終わらせず、自分の「ベースラインの幸福」を強化するためのエネルギーに変換する。これこそが、持続的な幸福をつくるためのマインドセットの実践と言えます。

「無様さ」がもたらす心のデトックス

市橋氏が曝け出した「無様さ」や「哀れさ」は、私たちの心の中に潜む閉塞感を、安全な形で解放してくれます。

彼の記録を通じて、自分の内側にある重たい感情をデトックスし、読み終えたときには「また明日から自分の人生を歩もう」という、静かな活力へと変換します。

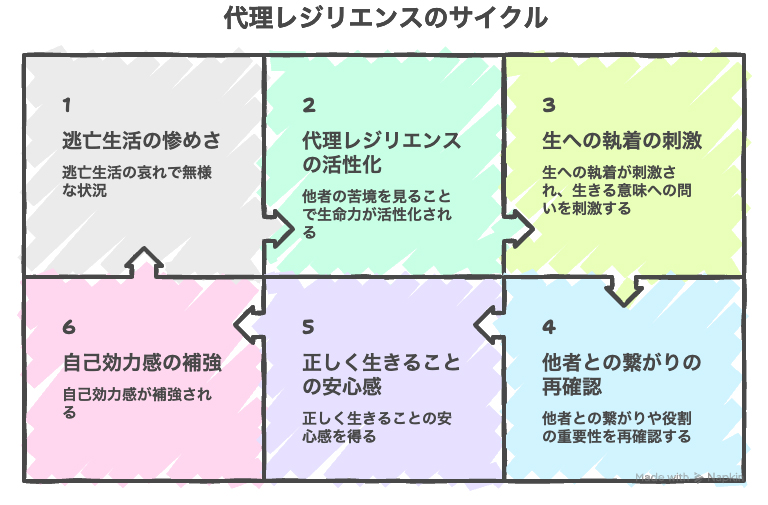

3. どん底の「惨めさ」が教える生への執着

本書の逃亡生活は、あまりに哀れで無様です。

しかし、そこまでして生き延びようとした彼の姿からは、逆説的に一種の「代理レジリエンス」を感じ取ることができます。

レジリエンスとは、困難に直面しても折れずに立ち直る力のことですが、代理レジリエンスとは、他者が苦境を生き抜く姿を見ることで、自分自身の生命力が活性化される現象を指します。

もちろん、市橋氏の場合は「罪から逃げる」という正当性のない動機によるものですが、それでも人間という生物が、極限状態においてこれほどまでに執念深く生にしがみつくのかという事実は、読む側に強烈なインパクトを与えます。

「これほどまでに惨めな状況でも、人は生きていこうとするのか」 その執着は、私たちの「生きる意味」への問いを刺激します。

彼が送った「誰とも繋がれず、名前もなく、ただ呼吸を続けるだけの時間」の虚無感を知ることで、私たちが持つ「他者との繋がり」や「役割」がいかに人生を彩っているかを再確認できるのです。

彼の逃走劇は、最終的に「逮捕」という形で終わります。

どんなに足掻いても罪からは逃げられず、社会的な死を迎える。その結末までを含めて追体験することは、私たちに「正しく生きること」の安心感を与えてくれます。

「自分はあちら側(逃亡者)ではなく、こちら側(社会)に留まれている」という感覚は、自己効力感(セルフ・エフィカシー)を密かに補強してくれることでしょう。

結びに:負の記録が残した「幸福への感謝」

市橋達也という人間が、自らの罪と向き合うプロセスとして(あるいは自己弁護の手段として)書かれたこの本には、皮肉な価値があります。

それは、私たちが普段目を背けている「人間の極限的な醜さと弱さ」を、包み隠さず曝け出したことです。

彼の逃亡記は、私たちに「こうはなりたくない」という強烈な反面教師を提示しました。

しかし、それ以上に大きな価値は、読者である私たちが「今の自分の平穏な暮らしがいかに尊いか」を、細胞レベルで実感させてくれたことにあります。

彼の体験記は、確かに「惨め」でした。

その凄惨な記録を世に出したことに対して、ある種、自分の「普通の生活」がいかに幸福であるかを再発見させてくれたことへの「感謝」すら感じてしまう。

そんな複雑で、かつ本質的な読後感こそが、私たちの「持続的な幸福」をより深く、強固なものにしてくれるのかもしれません。

幸福とは、輝かしい成功の中だけにあるのではありません。

暗闇を知ることで光の有り難みがわかるように、市橋達也が見せた「どん底の惨めさ」を知ることで、私たちは自分の足元に咲いている幸福に、ようやく気づくことができます。